奇譚卿の晩餐会

![]()

![]()

![]()

オープニング

オープニング

「見えたぞーーーー!」

声に導かれて甲板に出てみれば、海原の向こうにその姿を見ることができた。

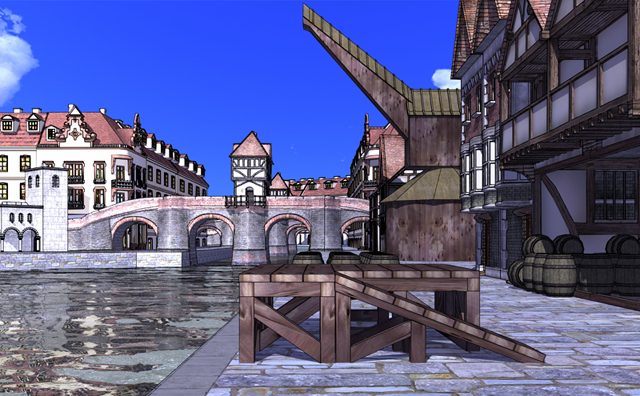

ジャンクヘヴンから数日の航海を経て、「ブルーインブルー特命派遣隊」の眼前に屹立しているものこそ「悠久の灯火・ルミナベル」――かの奇譚卿の領有する海上都市であった。

ルミナベルに入港せんとしている帆船は、ジャンクヘヴンの所有する「希望の女神号」という船だ。

太守は、世界図書館の依頼に応え、この船を船員込みで都合してくれた。操船を担当する精鋭の船乗りたちはてきぱきとよく働き、これならブルーインブルーの海を旅するのに不自由はあるまい。ジャンクヘヴンの協力が手厚いのは、先般よりのロストナンバーの活躍で列強海賊のひとり「海賊王子ロミオ」を捕らえることができるなど、ジャンクヘヴンの権威が高まっているからに他ならないのだが、それはまた別の話だ。

「すっげーなー。ブルーインブルーにこんな高い建物があるなんて」

飛田アリオがそれを見上げて言った。

彼が驚くのもムリはない。ルミナベルは規模としては小さな都市だ。外周を歩いても一時間ほどで周り切れることだろう。

だが、都市の中央よりそびえたっているのは、見上げると首が痛くなりそうな高い高い塔であった。

この塔こそが、ルミナベルの実体だと言ってもよく、また、それは奇譚卿の居城でもあった。塔はその頂上と、外壁に付いたいくつかのテラスに、燃え盛る炎を宿している。すなわちこれは灯台だ。巨大な灯台を中心に、それを護るようにして築かれた都市が、ルミナベルであるようだった。

奇譚卿は、先日の奇譚蒐集におけるロストナンバーたちの働きを評価してくれていた。

そのため、卿と会うのもすんなりと認められた。奇譚卿は、船乗りを引退した今は極端に人嫌いになり、誰かと会うことはほとんどないという話だったのだが、今夜の晩餐に面々を招いてくれるらしい。

ただ、ひとつ――

「『なにか面白い話を聞かせてくれ』だってさ」

アリオは苦笑いを浮かべた。

古今東西の怪談・奇談に目がないという奇譚卿。文字通り「土産話」を要求するというわけだ。

晩餐の開始を待つうちに、ゆっくりと日が傾き始める。

空が暮れてゆくにつれ、ルミナベルの灯台の火はいよいよ煌々と輝きを増し、不夜城の明るさで町と周囲の海を照らし出す。

ルミナベルの港は船の出入りも多く、町は船乗りが大勢行き交っていた。

悠久の灯火の光は、ロストナンバーたちの旅のゆくすえも、示してくれるだろうか――。

ノベル

ノベル

「ほぁああああああ!?」

危機一髪!

ルミナベル沖に小舟を出し、魚釣りをしていたグラン・リーフガルダを、突如、波間からあらわれた巨大な怪魚が襲う。

だが、牙の並んだ怪魚のあぎとがグランをぱっくり飲み込むより先に、海中よりあらわれた宇宙暗黒大怪獣 ディレドゾーアが怪魚をごくりと飲み込んでしまうのであった。これぞ弱肉強食の世界。

「グルル……」

唸り声をあげつつ、悠然と波間を行くディレドゾーアを見送りつつ、グランはとりあえず釣りを続行する。釣った魚は今夜の晩餐会の食材の足しにしてもらうため、提供するつもりだ。

「今日はオカルトオンパレードなんだよっ?! ……せめて予防策をっ」

怪談が苦手らしい日和坂 綾は今夜の晩餐会がやや憂鬱な様子だ。

現実逃避もかねて、ルミナベルの町を歩く。

「この灯台って誰がどうやって作ったの? こんなに高い建物初めて見たよ? それにあの灯……毎晩ああやって点けてるの?」

商店で訊ねてみるが、灯台は昔からあったが、奇譚卿が増築したらしい。おそらく世界一背の高い建物だろうという話だ。火は毎日灯されるそう。

「それにしても奇譚卿って……怪談以外に趣味ないのかなあ……?」

正体不明の謎の領主・奇譚卿。

世界の奇譚を蒐集しているというが、本人自体、謎めいた存在である。

「ずいぶんな人嫌いだというけれど、なぜなのかな」

ルゼ・ハーベルソンはその答えをもとめて聞きこんでみた。奇譚卿は元船乗りだというので、昔の仲間がいないかと港の酒場などをあたってみたが、卿のかつての仲間はもう引退したかひとかどの地位についた人物だ。残念ながら昔日の卿を知る人間には出会えなかった。

華城水炎も町の住人から卿の人となりを聞き出そうとする。

「はあ、領主なのに、顔も知られてないの?」

「ええ、人前にはお出になりませんから。でも皆は良い領主さまと思っていますよ」

「気難しいそうだが」

「詮索されるのは好まれないらしいね。でも怒らせたからといって理不尽な処罰などはなされないよ」

フィン・クリューズは町の釣具屋をひやかしつつ、奇譚卿とは関係なく、町や周辺海域の情報を集めようとした。

「この辺りで何か変わった事とかあらへんかった?」

「さて……、特にこれといっては……」

この海域はジャンクヘヴンからそう遠くもなく、ジャンクヘヴンと奇譚卿の関係もあって海軍の往来も多い。そのせいか海賊もほとんどでないし、平和な海域と言っていいようだ。

ジュリエッタ・凛・アヴェルリーノは港を歩き、船乗りたちが館長らしき人物のことを覚えていないか聞き込んでみた。

館長が奇譚卿に会うためにこの地を訪れたことは間違いないだろう。

しかし背格好だけの特徴だけではこれといった収獲もない。

「やはり『旅人の外套』のせいか……」

ジュリエッタは考え込む。

そうこうしているうちに晩餐会の時間が近づいてきた。

「私は遠慮しておくわ。楽しんできてちょうだい」

そう言ってフカ・マーシュランドは町に残る。

道行く人をつかまえては「誰か、私と射撃の腕比べをしてみる気はないかしら?」などと誘い、時を過ごした。

ルミナベルの大灯台――そして奇譚卿の居城でもあるところのルミナベル城砦に入ったロストナンバーたちは、晩餐会のテーブルで目を見開くこととなる。

『今宵はようこそルミナベルへ。このような形で失礼するが……』

本来ならホストがいるべきテーブルの主席には無人の椅子。

そのかわり、天井から降りてきている金属の筒から、その声が響いてきているのだった。

極端に人と会うことを厭う奇譚卿は、自室から出ることなくこの伝声管で使用人や来客とも会話をするというのである。

「お招きありがとうございます。カノ・リトルフェザーといいます」

カノは動じたふうもなく、優雅に挨拶をしてみせた。

仲間たちもそれに倣ううち、給仕がそれぞれのグラスに飲み物を注いでいく。

「では僭越ながら拙者が」

ガルバリュート・ブロンデリング・フォン・ウォーロードがグラスをとった。

「卿の愛するストーリーに」

乾杯とともに、実に奇妙な、晩餐会が始まった。

食卓には海の幸を用いた料理が並び、上等なワインが饗された。

そして、卿のもとめたとおり、ロストナンバーたちによる「土産話」の披露が行われたのである。

「こんな話を聞いた事があるぜ!」

ツヴァイが口火を切った。

「ある山をずーっと登っていたら道に迷っちまったヤツがさ、ふと気付いたら、目の前に小奇麗な民家があったらしいんだ。家の中にあるテーブルには湯気の立ったスープや火の入った暖炉なんかがあったらしいんだけど、おかしな事に人は誰もいない。んで、道を聞く事も出来ずにそこを離れて下山して人里に戻ったらしいんだけど、五十年の月日が過ぎてた、って話さ。……不思議な話ってこんな感じでいいのか?」

『興味深い。似たような話を聞いたことがある』

「へえ、ブルーインブルーにもか」

奇譚卿はその二つ名のとおり、不思議な逸話や怪談を好むという。

アルド・ヴェルクアベルは卿のためにこんな話を語った。

「ある所に、霧に覆われた大森林があるんだ。近くに住む人は「霧の森」と呼ぶ。近くに住む人々は夜になると、この森に近付こうとしない。何故なら、森には「幻術士」って呼ばれる銀色の猫がいるから。彼の歌を聴いた人は心を奪われ、森の奥へと誘われてしまうんだ。森へ誘われた人は、朝になったら帰ってはくるんだけど……でも首筋を見ると、猫に噛まれた跡や爪痕がいくつも残っていてね。その日から夜か来る度、歌に誘われて森の奥へと足を運ぶらしいよ」

『この地にはそのように深い森はない……。底知れぬ場所には神秘なものが宿るのだろう』

「不思議な話、怖い話か……うーん…俺の地元の話なんですけど……」

続いて山本檸於。

「夕暮れにある坂を通りかかると、白い服の女が追いかけてくる。全力で走れば必ず逃げ切れるが、そうでなければ追いつかれる。なぜ追うのかは分からないが、『逃げる気のない者』は女に追いつかれる……。その後どうなったのかは、誰も知らない。彼女に追いつかれて戻った奴はいないから……ってな話です。俺も追われた事ありますよ。もちろん全力で逃げましたけど」

と笑う。果たして本当かどうか。

『逃げ延びることができてさいわいかな。その体験をこうして聞くことができたのだから』

次はベヘル・ボッラの番だ。

「賑やかな酒場の角を曲がった先には存在しない路地がある。迂闊に踏み入ると二度と帰れないが、探そうとすると見つからない。その町では昔から酒飲みが行方不明になる事件が多い。……ところで、その街にはどこかに、とても珍しい酒を出す酒場があった。その酒は味と芳香は極上だが、色は濁りきった赤黒。製法を聞かれても笑って誤魔化されるばかりだったそうだよ」

『ほう』

卿は短く声を出しただけだが、その一声にはいかにも興が乗った雰囲気が感じられた。

ただ聞き流せばそれまでだが、よく考えると、ぞくりとするような恐怖を孕んでいる。ベヘルの語ったのはそんな話だ。

「『薔薇の魔女』の逸話を話すね」

エレナが口を開いた。

「あたしが生まれるうんと前、魔女はたくさんの子供たちを窓から攫ったの。どんなに親たちが止めても、どんなに頑強な扉で閉ざしても、ほんのわずかな隙間から攫ったそうよ。不可能を可能にして、空っぽのベッドの上に赤い薔薇を残して。でも今はもう魔女はいないの」

『……それは寓話かね』

伝声管の声に、エレナは微笑む。

「魔女を討ち取ったのは誰かしら?」

彼女の手の中で、銀のカトラリーが一輪の薔薇に姿を変えた。

「『病』……疫病のようなものかしら」

三雲文乃がヴェールの下で微笑を浮かべた。

「遺された薔薇を血のメタファーとすれば。扉を閉ざしても蔓延は防げないものね。討ち取ったのは、薬か医学ということになるけれど」

それが正解なのか、エレナはにこにこと笑っている。

続けて文乃が語った。

「美しい女性の石像を作るという評判の彫刻家がいたの。でも彼は自殺してしまった。彼が最後に残した作品はそれが買われた先の家で、必ず殺人が起きるという呪われたものだったの。中には一家全員が惨殺された家まであったわ。……実はその石像には彫刻家の愛した女性が埋められていたんですのよ」

文乃はたまたま隣にかけていた仲津トオルに微笑みかけた。

「美しすぎるものは色々なものを引寄せるものですわね。ロマンスや物語、そして災禍も」

「……最愛のひとを永遠に手に入れたのに、その人はなぜ自死したのでしょうね」

トオルは言った。

「あら。どういうこと」

「いえ、事件は別の解釈ができるかもと思って。ところで……最後に残した作品といえば、ボクたちは館長が最後に残した品物――手紙に導かれてここへ来たわけですが、卿は館長とは以前からお知り合いでいらしたんですか?」

『そうではない。問い合わせに返答をして、一度会っただけだ』

出された食事も酒も、申し分のないものだった。

枝幸シゲルが得意のフルートの演奏を申し出て許されると、曲を披露しはじめる中、ロストナンバーたちの土産話しは奇譚・怪談からは離れて、さらに続いた。

「もぐらさんとね、ラノベについて話してたんだけど、そこで残暑さんが厳しい顔をしてやってきたの。だけどもぐらさん熱いの苦手だから逃げちゃったの。残暑さん本当はもぐらさんとお話してみたかったらしいんだけどね! ショボーンな残暑さんを見るに見かねて小さい秋さんがね『南半球に行けばもぐらさんとまた会えるよ』って言ったんだ! すると、残暑さん『南ってもぐらいないんですよね』って。……面白いよね!! ……あれ?」

千場遊美の話には「?」を浮かべるもの、多数。

エルエム・メールは自分のもといた世界のことを話した。

「エルの世界では、世界の人が参加する『グレート・ゲーム』っていう闘技大会があるの。その創始者、『闘神』の話をするよ。闘神が何者なのかは誰も知らないんだ。突然現れて、自分を倒せるものはいるかって闘技大会を開いたの。で、優勝者は闘神を破ったんだけど、闘神はその人を連れて消えちゃったんだって。その後も大会は続いてるけど、二人は行方不明のまんま」

彼女の世界の、いまだ解かれない謎であるようだった。

次はシュマイト・ハーケズヤ。

「ある男が姫君に恋をした。姫君は言った。『今夜から毎晩、屋敷の門柱に刻みを入れて下さい。100日まで刻みを入れて下さったらお受けします』。その日から門柱には一つずつ刻みが増えていった。99日目の夜、門柱に現れた人影に姫君は言った。『あなたのお気持ちは分かりました。まだ1日ありますが今夜お受け致します』。すると人影は言った。『私は刻みを入れるために雇われた者です』」

笑いが起こった。これは落語だ。

日奈香美 有栖と太助は、自身の冒険旅行での体験を語った。ともにモフトピアでの出来事だ。

有栖はアリスという同じ名の小さな女の子に出会い、一緒に料理したり遊んだりしたこと。

太助は真っ白な世界に真っ白なアニモフと色を塗って、そのうちアニモフにも色をつけてあげたりしたこと。

世界群を旅するロストナンバーならではの話であった。

ガルバリュートも自身の世界のことを語り、島よりも大きい神聖な生物を数十人の大立ち回りで退けた武勇伝を、あらんかぎりの力をこめたゼスチャーつきで、文字通り全身で語ってみせた(部屋の温度が3度は上昇したと思われた)。

最後に、深山 馨が、壱番世界の劇作家の、不条理な戯曲について情感たっぷりに語り、これで話すつもりのものはだいたい話し終えただろうか――。

ベルゼ・フェアグリッドが穏やかな笑みで口を開いた。

「聞いた話によりますと、貴方様もかつては船乗りでいらしたとか。船に飛び乗り、数多の海を渡って、様々な地を踏みしめたことでしょう。もし宜しければ、その船旅で貴方様が体験したことの一部を、お聞かせ願えないでしょうか?」

同じことを思っていたものもいたようだ。

「わたくしもぜひお聞きしたいですわ」

ミルフィ・マーガレットも同意をあらわす。

「あるいは卿が過去に編纂されたという怪談集で、最も興味深かったお話を聞かせていただけませんか?」

とカノ・リトルフェザー。

伝声管からは、低い含み笑いが漏れた。

そして乞われに乞われてはやむえぬと、語り始めたのは次のような物語であった。

『その男は冷たい石室の中で目覚めた。自分が何者で、そこが何処かも覚えていない。石室から出ると、そこは広い城のようだったが、男のほかは誰も人がいないようだった。男は城の外へ出て、その周囲に広がる寂しい森をさまよった。やがて一軒の家を見つけた。窓から中をうかがってみれば、中には一組の家族が暖炉の傍であたたかな団欒の時を過ごしている。男は自分も暖かな火の傍によりたいと扉を開けた。瞬間、家の中は凄まじい恐慌に襲われ、中にいたものは全員、逃げ出してしまった。戸惑いながら、男はそのとき、家の中に、恐ろしい怪物がいることに気づいた。それは世にも醜悪な姿で、男は恐怖のあまり絶叫した。周囲のものを手当たりしだいに怪物へと投げつけるとガラスの割る音ととも怪物は姿を消した。男は家を飛び出し、もと来た道を帰り、無人の城の石室に閉じこもった。そして、もう二度と、外界には出ない決心をしたという――』

「おいしかったー」

黒燐が偽らざる感想を述べた。

すでに料理はすべて胃の中に収まり、テーブルにはデザートとして果物や菓子類が運ばれてきていた。

黒燐は紅茶で喉を潤してから、

「えっとね、僕たちが探している人は、何のためにあなたに会いに来たのかな?」

と、単刀直入に質問を発した。

『エドマンド・エルトダウンからは、ジャンクヘヴンを通じて問い合わせを受けた……。沈没大陸についてもっとも詳しい人物を紹介してほしいと』

「沈没……大陸?」

ブルーインブルーが、今のように大半を海に覆われる以前、高度な科学力をもつ文明が栄えていたことは知られている。その文明の中枢であったのが、今は沈没大陸と呼ばれる、海の底に沈んだ大地なのだという。

今でもときおり海上に遺されている遺跡島はその名残のようなものであって、真に古代の威光をとどめたものは海の底深くに眠っている。

『沈没大陸について研究している学者は多くいる。しかし私の知る限り……もっとも古代の秘密に迫っているのはメイリウムのオリバー・スタンドストンをおいておるまい。彼にそのことを伝え、私の所有する沈没大陸にまつわる資料と、スタンドストン博士への紹介状を渡したのだ』

「それで、その人――館長はどうしたの?」

『すぐにメイリウムへ向かった。その後のことは聞いてはおらぬ』

それが奇譚卿の知る館長の足取りというわけだった。

そのあとは、まだ酒もあればお茶もあるということで、部屋を移して残りたいものは残ってよいが、卿は下がらせてもらう、と告げられた。

ファニー・フェアリリィは町で売っている酒を探したいとかで外へ。

枝幸シゲルがそれに続いて外出した。

外に出たところで柊木新生に会う。彼も、晩餐会の席にはいたがずっと聞き役に回っていた。

「なにか見えますか」

「いや……食後の散歩だよ」

海沿いを歩きながら、新生が煙草に火をつける。

暗い海にはルミナベルの灯台の火が写り込んでいた。

「変わった人だった。顔も見せないなんて」

「確かに。でも邪悪な気配は感じなかった」

「メイリウムとかいう町に向かうことになるのかな」

「だろうね。昼間、調べてくれたものもいたが、ここで手に入る情報はもうなさそうだ」

寄せ返す潮騒の音――。

この海の向こうに、次なる謎の答えは眠っているのだろう。

![]()